自中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》以来,长沙学院法学院紧密结合学校实际,积极践行相关要求,探索“文化+法律”融合育人之道,以公益普法为重要载体打造知行贯通的课堂,逐步形成了富有特色的高素质应用型法治人才培养模式。

文化铸魂:赓续红色热土上的法治基因

湖南不仅是革命摇篮,也是红色法治文化的重要发源地。学院在扎实开展专业教学的过程中,深度挖掘并整合本土丰富的红色法治文化资源,因地制宜地推进文化育人工作,助力学生树立法治信仰,增强文化自信。

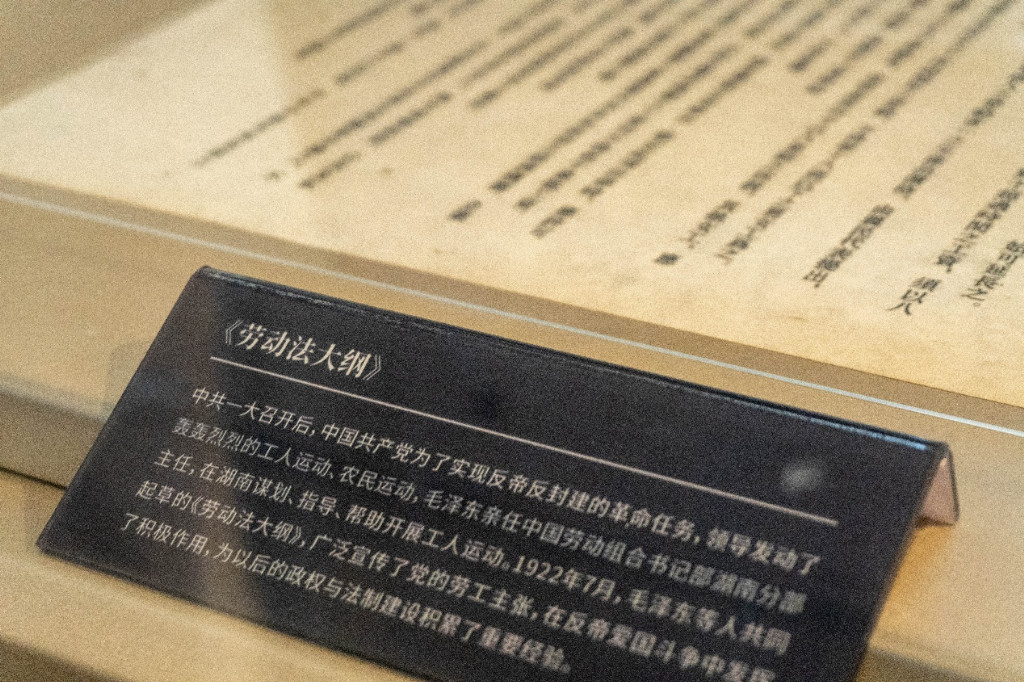

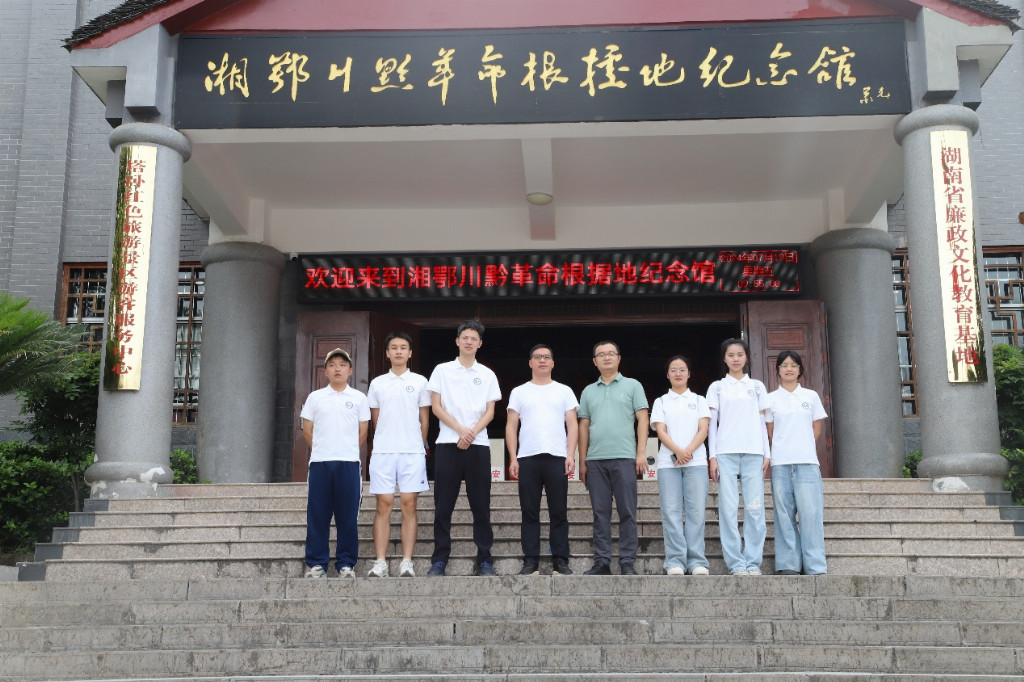

在专业必修课之外,学院教师积极引导学生深入学习《中国共产党百年法治大事记》等读物,着重培养他们探寻和传承湖南红色法治基因的意识与能力。学院组建师生调研团,先后深入龙山县茨岩塘、永顺县塔卧、湖南省立第一师范学校旧址、长沙海关公廨、何叔衡故居、谢觉哉故居、平江起义纪念馆、李六如故居等多地开展实地走访调研。通过收集整理大量的一手红色法治史料,并与当地革命先辈后代或相关工作人员进行深度交流,让学生们真切感受到中国共产党早期在湖南进行法治建设的温度,进一步深化他们对湖南红色法治基因的认知与理解。

团队成员丁春凤在查阅多份湖南苏维埃政权制度文件后深有感触:“我党在根据地法治建设中都是保障人民根本权益为出发点和落脚点,人民至上是红色法治基因的鲜明底色!”成员陈汝佳回忆起阅读《中华苏维埃共和国中央革命军事委员会湘鄂川黔分会布告》时仍心潮澎湃:“我党在革命早期就主张实行工人八小时工作制和劳动保险与社会保险,还鼓励商人在守法的前提下自由营业……这些原则至今仍熠熠生辉。”彭彬在李六如同志的后人那里了解到,李老曾拒绝儿子进京工作的请求,反而动员其留在家乡务农,他不禁感慨:“‘权利平等,官无特权’这些看似朴素却又无比深刻的理念早已融入我党血脉,我们有责任将其传承发扬。”调研团还专门撰写了社会调查报告,围绕如何发掘和传承湖南红色法治基因展开深入思考。

实践淬炼:于公益普法中筑牢专业根基

法学是一门实践性很强的学科,实践教学对于学生能力的培养至关重要。学院在与多家法治实践部门紧密合作为学生安排专业实习的基础上,进一步精心策划并组织开展形式多样的公益普法实践活动,为学生在实践中提升专业知识运用能力和综合素质搭建广阔平台。

为此,学院成立了“法益青声”大学生法治宣讲团,确立“面向学生、面向群众,服务学校发展、服务地方法治建设,推动法治理念深入人心”的发展目标,在专业老师的精心指导下,依托湖南省和长沙市两级社科普及基地,广泛开展大学生公益普法宣讲活动。在这一过程中,学生们不仅深化了对法律专业知识的掌握,还在在长期的实践中创造出了诸多亮点。

宣讲团成员马静雪亦是红色法治基因调研团的成员,敏锐地觉察到当前社会普法宣讲中红色文化内容有所欠缺,而红色故事宣讲又较少涉及法治元素。针对这一情况,她与李馨悦等团队成员积极创新,在普法教育中巧妙融入红色法治精神宣传,让普法对象在接受法律知识熏陶的同时,也能领略红色文化的独特魅力。学院还与本地的助残中心通力合作,签订《助残普法志愿服务合作协议》,长期携手推进“助残普法进社区”合作项目,将普法宣传和援助服务有机结合,助力弱势群体知识与生活上的双重改善。

成效凸显:从社会认同中书写成长篇章

多年耕耘之下,长沙学院法学院收获颇丰,获得了社会各界的好评,取得了较好的社会效益。学院作为湖南省大学生“送法下乡”活动优秀组织单位,荣获湖南省司法厅、湖南省教育厅、湖南省共青团的联合表彰;公益普法团队因在“乡村振兴,普法助农”工作中的突出贡献,获评大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动全国重点团队、湖南省“三下乡”社会实践活动优秀服务团队奖;学院学生荣获“湖南省优秀普法志愿者”称号,在湖南省青年志愿服务项目大赛中斩获铜奖;公益普法的“三部曲”创新实践案例被评为长沙市优秀社科普及案例;调研团关于村规民约的调研报告更是得到龙山县里耶镇政府、村委会的高度认可并予以采纳,相关负责人专门致信表达感谢。

来源:中国网 2025.03.18

链接:http://t.m.china.com.cn/convert/c_5zA73dAA.html